Column

不動産コラム

≪相続≫「配偶者居住権」って何?どうして出来たの?

「配偶者居住権」って何?どうして出来たの?

「配偶者居住権」は、2020年の民法改正によって新設された権利です。

背景的には、平均寿命が延びたことによりご夫婦のどちらかが亡くなった後も残された配偶者が一人で長期間生活するケースが増えました。住んでいた家にこのまま住み続けられることが望ましいですが、その家が亡くなられた方の所有だった場合は、相続の対象になります。

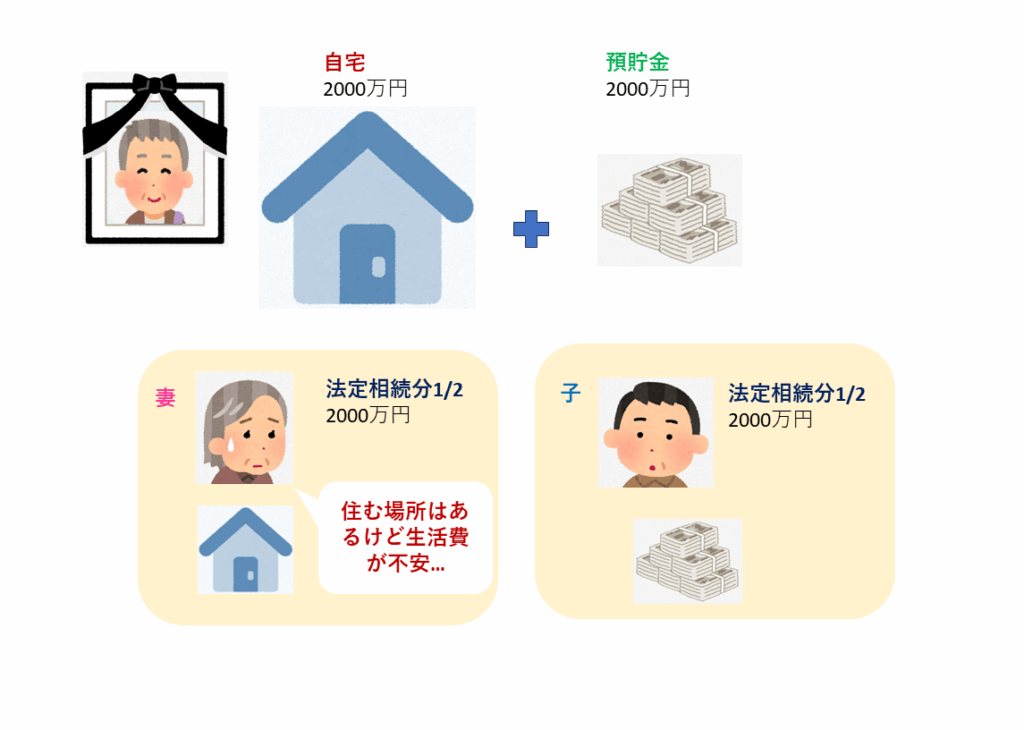

配偶者がそのまま住み続ける場合、家の所有権を相続することになります。

仮にお子様など他の相続人がいる場合、分割となるので家以外の預貯金などの相続は諦めることになってしまう可能性もあります。

居住するスペースは確保できても

生活するお金に不安が…

また、配偶者が家の相続ではなく預貯金を相続し、家を相続した人から無償で借りた場合もし相続した人が不動産を売却するとなると、使用借権を第三者に対抗できませんし、退去を求められた場合 退去せざるを得なくなります。

有償で借りた場合は、賃料が発生してしまう…という現実が出て来ます。

当然のように考えられていた住む権利ですが、今まで住んでいた家を出なければならなくなると とても困ってしまいますよね…

この不合理な居住権を、改善するために『配偶者居住権』が新設されたのです。

『配偶者居住権』とは

配偶者居住権とは、自宅の所有者が亡くなっても、その妻や夫である配偶者は引き続き自宅に住み続けられる権利です。

当然のようですが、例えば後妻と先妻のお子さんの仲が悪く、ご主人が亡くなった後残された後妻さんが家を出なければならなくなったり…などのトラブルも起こりえます。

残された配偶者が自宅に住む権利を保障するために作られた配偶者居住権。

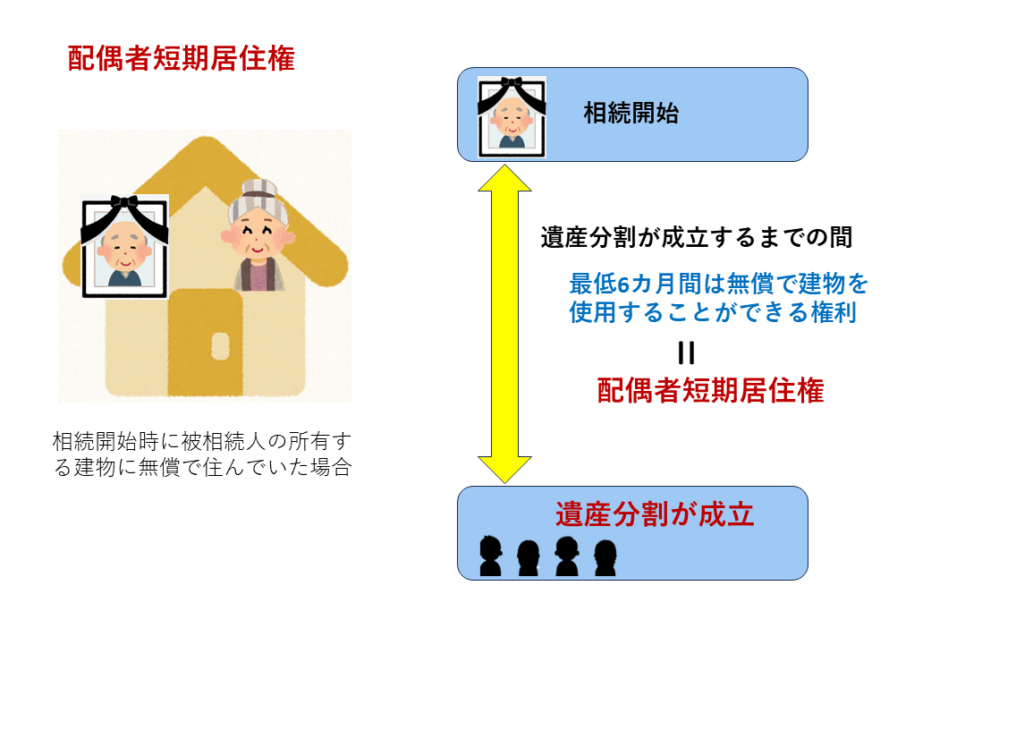

配偶者居住権には、『配偶者短期居住権』と『配偶者居住権』と2種類があり短期の配偶者居住権は、同居していた配偶者が亡くなった日から最低6カ月間は自宅に住めるというものです。

また、長期の『配偶者居住権』は、亡くなった人の妻や夫は一生自宅に住める権利です。(期間を区切ることも可能)

短期は手続き不要ですが、長期の場合は、遺言書か遺産分割協議で合意のうえ設定となります。

ただ、配偶者居住権は必ず設定するものではなく、配偶者が住み続けられる権利を保障できる選択肢が増えたというものです。

相続財産が自宅と少しの預貯金のとき、妻(配偶者)が自宅を相続すると、他の相続人には相続財産がほとんど残らず…また、妻は妻で自宅を相続したので預貯金も欲しいとは言えず生活に不安が…

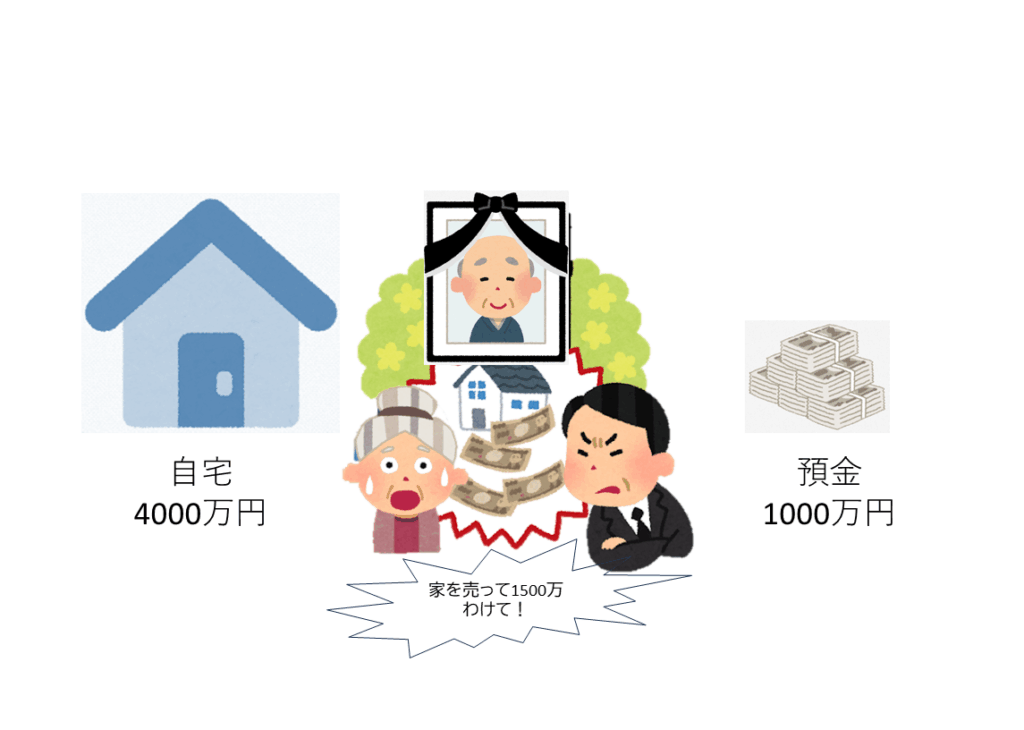

例えば、財産が自宅が4000万円、預金が1000万円、合計5000万円という遺産のケースでは、法定相続分で相続しようとすると、2500万円ずつ、遺産をわけることになりますが、預金は1000万円しかありません。

息子さんに残りの1500万円を相続させるには、最悪の場合、自宅を売却しなければならなくなるかもしれません。

そこで、お子様に自宅の所有権を相続してもらい、妻(配偶者)は配偶者居住権と預貯金を受け取れば、

相続後の生活不安はなくなり、お子様も自宅の所有権を相続しているので、納得が得やすくなります。

長期の配偶者居住権には登記の設定を…

配偶者居住権は、長期にわたって自宅に住める権利ですが、自宅の所有権は相続した方にあります。

もし相続した方が自宅を売却することにした場合、あらかじめ登記しておけば、第三者の買主に対しても「住む権利」を主張できるので、長期の配偶者居住権には登記の設定をしておくことをお勧めします。

相続についての新たな権利についてお伝えしましたが、細かい要件やメリット・デメリット等もございます。

不動産の相続どうしたらよいだろうか?等

不安な事、お困り事などございましたら、お気軽にYESまでご相談下さい。

親身に対応させていただきます。

株式会社YES

千葉県野田市みずき4-13-7

営業時間/定休日:不定休(ご予約優先)

0120-25-8181

お問合せフォーム